English version here

Je fais mes bagages. Un coup d’oeil dans mes valises pour voir ce que je ramène de ce printemps narratif d’Adelaide.

D’abord il y a l’anglais et cette impression permanente que même si l’on comprend 90% de ce qui est dit, les choses essentielles et vraiment indispensables sont contenues dans les autres 10%. J’ai échangé avec beaucoup de non-anglophones, de la Russie au Buthan, qui partagent cette vigilance sur le fait que l’anglais, en tant que langage et en tant que culture, ne devienne pas une norme dominante pour la diffusion des idées narratives dans le monde ce qui serait dommage tant ces idées représentent un espoir pour les humains. Non, je n’ai pas subi un lavage de cerveau, je parle librement et de mon propre chef, mais merci de poser la question.

Il y a aussi le constat douloureux que malgré l’infinie patience de David Mann, mes progrès dans la compréhension de cette activité immensément mystérieuse qu’ils appellent le cricket ont été plus que modestes. J’ai appris à distinguer les équipes l’une de l’autre, ce qui n’est déjà pas si mal pour un Français (dixit David).

J’ai découvert un pays cool où on ne se prend pas la tête, où on mange le fromage après le dessert, où les bières sont servies sans verre, où l’on paie l’addition avant de passer à table. J’ai goûté un steak de kangourou et je ne l’ai pas apprécié tellement j’avais trop la honte de manger du kangourou.

J’ai rencontré des narrative people du monde entier et il sont ouverts, fraternels, sensibles, attentifs à l’autre, drôles, sincères (comme nous) et vraiment super humbles (pas toujours comme nous). Après dix ou quinze ans de pratique, de lecture, d’études, ils disent : “j’essaie d’appliquer les idées narratives dans mon travail” mais jamais : “je suis un praticien narratif formé par Michael White”. Autant pour moi et pour tous ceux d’entre nous qui seraient tentés de se la péter parce qu’ils ont suivi quelques workshops, aussi géniaux qu’ils aient pu être.

Sur le plan technique, je suis devenu conscient que le fait de situer les problèmes à l’extérieur de l’individu n’est pas lié à une sorte de métaphore thérapeutique mais qu’il vient du fait que tout simplement, les problèmes sont à l’extérieur, créés et alimentés par l’ingéniérie sociale de contrôle et d’auto-discipline mise en place par le pouvoir moderne. Du coup, l’individu ne m’apparaît non plus comme un corps avec des histoires dans sa tête, mais comme une entité relationnelle située au centre d’un vaste réseau d’expériences mises en histoires, lesquelles relient la personne à d’autres personnages réels ou virtuels et à différentes identités produites, définies et négociées en permanence par ces différentes relations. Non, je n’ai rien fumé, ce n’est pas très gentil de poser cette question.

A propos de questions, j’ai réalisé le point auquel les questions sont “nos pinceaux, nos protest songs, nos outils de travail” (S. Madigan) et combien la fabrication de questions qui permettent de raconter des histoires alternatives riches et puissantes fait la différence et constitue notre compétence d’artisans. Le flux et le reflux des narrations et des renarrations permet de tisser des identités riches d’un continent à l’autre, avec des peuples opprimés, des détenus, des personnes exclues de la société normalisée à cause de leurs orientations sexuelles, politiques ou de leurs origines. Et aussi dans les entreprises. Mon travail va désormais s’orienter vers l’application des idées narratives dans les entreprises, qui sont des communautés, dominées comme jamais dans l’histoire par l’idéologie libérale de la performance, de la croissance et de la rentabilité, dont les savoirs et compétences locaux sont rabotés systématiquement, parfois avec la complicité cynique ou naïve de coachs reconnus.

Mais le plus grand choc pour moi, c’est le travail de David Denborough avec la musique. J’ai réalisé qu’il était possible d’utiliser les chansons et leur fabrication pour faire émerger, rendre audible et honorer ce qui aide les gens à tenir le coup. J’ai déjà exprimé ailleurs dans ce blog cet enthousiasme de sortir la musique du champ récréatif et entendu des réactions sceptiques : ça fait boy scout, ça ne marchera jamais dans la culture française, c’est trop loin de la culture des entreprises. Peut-être. Mais je vais essayer quand même. Parce que chanter des chansons aux gens, c’est une sacrée histoire dans ma vie. Et je connais au moins une personne qui me reconnait pour ça. Pas vous ?

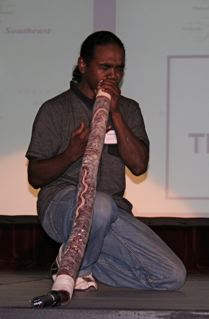

Cette magnifique photo est de Jean-Louis Roux

Continuer la lecture de Je rentre !

Ma dernière lettre d’Australie